Michele Bajo

MAURO GIULIANI e

I Ländler per due chitarre

Introduzione

L'autore di questo articolo si era già da tempo posto il quesito come mai Giuliani abbia dedicato una così cospicua parte della sua produzione ad un numero veramente grande di Ländler (pronuncia austriaca: “lèn-dla”), e come mai (quasi) tutti per due chitarre ovvero chitarra e chitarra terzina, e di livello tecnico (basso-) medio, ossia da poter essere tranquillamente eseguiti da amatori nel secondo, al massimo nel terzo anno di apprendimento.

Dunque: perché e quasi sempre i Ländler?

di Michele Bajo

(Vai al LINK)

Nel repertorio, nell'opera di Giuliani che rimane una volta tolto quello “importante” da concerto per chitarra sola e per duo di chitarre, quello per musica da camera e quello prettamente e dichiaratamente didattico, non può non destare attenzione la grandissima quantità di Ländler per duo di chitarre.

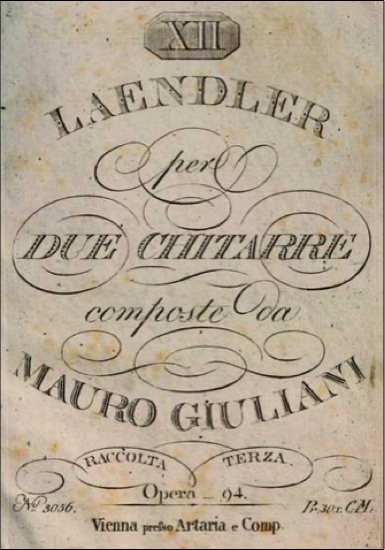

Infatti, stando alle informazioni a disposizione dell'autore (all'elenco delle opere di Giuliani) ben 126 Ländler scritti la lui furono pubblicati, e non è da escludere che Giuliani ne abbia scritti ancora di più, non pubblicati per circostanze che non è dato sapere.

La concreta prova del motivo, ovviamente, potrebbe soltanto essere confermata da diari di chi era in stretto contatto con Giuliani, o da meticolosi cronisti musicali dell'epoca.

Se tutto ciò manca, rimane la deduzione, sono “del caso” le conclusioni le quali è lecito trarre se i vari documentati fatti e le sussistenti circostanze osservati nell'insieme, in un quadro complessivo fanno emergere vari nessi (più o meno) evidenti o facilmente ravvisabili, il quale quadro a sua volta conferisce un'elevata plausibilità a quelle che per taluni, giustamente, non possono essere che supposizioni o ipotesi.

Il lettore dopo aver letto il seguente testo potrà, se vuole, liberamente scartare le spiegazioni che ritenesse troppo azzardate o troppo “fantasiose”, ed in compenso considerare le altre.

Questo articolo, non musicologico, tenta di stabilire, fornendo le relative spiegazioni, i motivi, le circostanze, i nessi che portarono Giuliani - nota bene, l'”italiano” (l'Italia non esisteva) meridionale – a scrivere appunto non meno di centoventisei Ländler per due chitarre ed in piccola parte per una chitarra, anche se nel giro di sette anni, quindi in media esattamente diciotto all'anno.

Anzitutto, è nota, anche nel senso di evidente, la sussistenza di un suo interesse di fondo per la musica popolare - sia strumentale che cantata - della sua nuova Heimat musicale in senso lato, interesse che, come vedremo, è comune a tutti i grandi compositori, comprovata dallo spessore, dagli elementi di tutta una serie di opere, fra le quali si indica esemplificativamente il Tema e Variazioni sulla canzone A Schüsserl und a Reinderl (cfr. articolo di Stefan Hackl ne Il Fronimo n. 189). Si noti, a proposito, anche già il titolo stesso, che riproduce il titolo medesimo della nota canzone nonché persino la pronuncia dialettale, e che senza dubbio corrispondeva ad un requisito da parte dell'editore. (Traduzione: Una ciotolina [o scodellina] e una pentolina.)

Nel seguente testo vengono date le risposte ai seguenti quesiti (che molti chitarristi non si pongono): Perché proprio Ländler anziché una varietà di danze, la quale peraltro Giuliani avrebbe potuto scrivere con grande facilità? Perché in tale vasta quantità? Perché sempre per due chitarre (ovvero una chitarra con la possibilità di aggiunta di una seconda)? Naturalmente possono essere formulate varie ipotesi. L'autore si è sforzato a trattarle tutte (il che spiega anche la lunghezza del saggio).

Il motivo principale ed oggettivo, la risposta a queste domande, sta nella storia e nella politica dell'Impero d'Austria (o austro-ungarico), politica da essa immediatamente risultante della seconda decade del 19° secolo, ed è già stato spiegato, magari succintamente ma con assoluta chiarezza da illustri musicologi. L'autore precisa fin d'ora che questo saggio non è musicologico, e neanche può esserlo, tuttavia tenta di stabilire più da vicino, più approfonditamente i motivi, le varie circostanze, anche al di là di quelle note, prettamente storiche e politiche, che diedero luogo ad una produzione di questo genere davvero copiosa, quasi… impressionante negli ultimi sette-otto anni dell'intensissimo periodo viennese di Mauro Giuliani. In ogni caso, già in base all'argomento, viene certamente trattato anche il suddetto motivo principale.

Risposte ad ogni singola domanda non possono essere accertate e fornite sulla base di esistenti documenti storici. Eppure questa circostanza non significa che le risposte non ci siano, ma possono essere trovate nell'analisi del quadro complessivo delle varie circostanze accertate o ben note, quadro che permette ben lecite deduzioni dove gli storici ed i musicologi giustamente non possono, né vogliono andare oltre.

Il ragionamento che ha fatto chi scrive è: Se è successo 1 (provato) e poi è successo 3 (provato), nel frattempo, o anche contemporaneamente, è successo 2, anche se le prova cartacea non esiste (e qualcuno preferirebbe che il 2 neanche esista). Sono successe infinite cose di cui non abbiamo documenti autentici. Ciò che è certo è che uno dei vari fatti descritti in questo saggio oppure una combinazione, una concomitanza di due o più di essi hanno dato luogo, o a seconda “indotto” alla produzione di questa non affatto piccola parte dell'opus di Giuliani.

Dopo la trattazione dell'argomento centrale e delle varie risposte nonché del rispettivo periodo viennese, questo saggio tratta anche il periodo immediatamente successivo, ossia fino al 1823 circa.

Le nuovissime, sorprendenti scoperte fatte nel 2015 negli archivi anagrafici ovvero ecclesiastici di Vienna dal rinomato musicologo e “archiviologo” austriaco Michael Lorenz hanno sortito un insieme di risultanze e precise informazioni di grandissima importanza attinenti alla vita privata di Mauro Giuliani, precisamente, sia dall'inizio del suo lungo periodo viennese (novembre o comunque autunno 1806) che relativamente a quello immediatamente successivo (1819 fino 1822), quando, dopo un lungo viaggio in Boemia, Austria nord-occidentale, Germania/Baviera, Tirolo, Veneto (anche Venezia) e Trieste, nella primavera del 1820 era tornato a vivere nuovamente in “Italia”. (Ovviamente una parte di questi nomi non esisteva allora.)

Le non poche informazioni biografiche rinvenute da Lorenz, considerate nel loro insieme e collegate ad altre già note in un quadro prospettico, aiutano concretamente a comprendere degli aspetti, a ricostruire dettagli delle circostanze relative sia alla sua vita in generale che alle sue attività di compositore nonché di didatta.

Stefan Hackl, docente presso il Mozarteum di Salisburgo e già al Conservatorio di Innsbruck, anch'egli noto musicologo ed autore, pure ha scritto piuttosto recentemente un eccellente, esauriente saggio su Giuliani e la musica popolare austriaca, pubblicato, fra l'altro, su Il Fronimo n. 189 (gennaio 2020), il quale in parte tratta proprio questo medesimo argomento (v. titolo), anche se sotto l'aspetto del contenuto musicologico è naturalmente più vasto e vi vengono trattate anche varie altre composizioni di Giuliani, sempre ispirate dalla ed esplicitamente riferite alla musica popolare austriaca, anche a varie canzoni. Il presente saggio trae alcune informazioni anche dal suddetto articolo, indicando ciò ciascuna volta.

Una parte delle informazioni, dei dati relativi al lungo giro di Giuliani iniziato a Vienna il 3 agosto 1819 e terminato a Trieste il 9 dicembre dello stesso anno sono state tratte da articoli di Gerhard Penn, musicologo austriaco anch'egli (ma residente a Basilea). Gli scritti (in tedesco ed inglese) di ciascuno dei tre, contenenti i rispettivi dati raccolti, sono facilmente reperibili nella rete telematica. Ad essi va il mio, possiamo dire nostro, ringraziamento per avere reso possibile una biografia di Giuliani (non intendo ovviamente il presente testo) oramai a lunghi tratti liberata da ciò che precedentemente erano ipotesi piuttosto vaghe o addirittura completamente errate e fuorvianti (in parte ancora presenti nella rete).

Lo scopo del presente articolo è quello di analizzare e porre in relazione tutta una serie di elementi sia biografici (oramai noti ed appurati) che storici, i quali per vari motivi hanno in parte ispirato, in parte, si può presumere, indotto Mauro Giuliani a spendere fiumi di inchiostro per i Ländler.

La prima risposta alle suddette domande, se si segue la logica, è relativa al sicuro successo commerciale che ciascuna raccolta di Ländler aveva. Tuttavia ciò non spiega, relativamente al genere, perché Giuliani “predilesse” il Ländler, quasi ignorando altri generi o comunque trattandoli molto di meno, e per ben più di sette anni circa a partire dal 1810. Una varietà di forme musicali o danze avrebbe magari generato vendite ancora maggiori? Allora forse no, semplicemente perché avrebbe presupposto da parte dei consumatori, coloro che suonavano per hobby, più elevati livelli di abilità, sia tecnici che relativamente a quello che in Austria si chiama “Gehörbildung”, in inglese “musicianship”, cioè le varie abilità che un qualsiasi musicista deve possedere a prescindere da quelle tecniche e specifiche che richiede lo strumento o la voce.

Una delle prime ipotesi è anche che l'elaborazione ed esecuzione di Ländler, sempre nuovi, sia stata una sorta di condizione per stabilire uno stabile, “sicuro” rapporto con un determinato allievo o allieva, condizione la quale Giuliani non solo avrà ben volentieri accettato, ma avrà suscitato il suo stesso interesse sotto l'aspetto della generale, ampia cultura musicale. Per molti abitanti trasferitisi a Vienna dalle regioni occidentali, alpine e non, dell'Austria (ossia specialmente Tirolo, Salisburgo, Alta Austria) ciò poteva essere un mezzo per rimanere vicini, o addirittura sentirsi come a casa, tramite la musica, ovvero le danze e melodie popolari che lì avevano la loro origine.

A Vienna, figuriamoci, a Giuliani non mancavano affatto le occasioni di ascoltare e/o conoscere da vicino le più varie danze e ritmi provenienti dalle più svariate regioni ed etnie dell'intero impero austro-ungarico, suonati da musicisti appunto delle rispettive regioni, che in parte abitavano a Vienna. Tuttavia una tale varietà, anche se avrebbe potuto essere solo selettiva, nonostante uno spiccato, palese interesse di Giuliani per il folclore non è presente nella sua opera. Per fare un esempio, manca il popolarissimo, accattivante csardas ungherese (neanche tanto lontano geograficamente).

Che Giuliani abbia – quasi con accanimento – scritto “un Ländler dopo l'altro” ovviamente non può essere attribuito al caso. Va anche considerato che se li avesse eseguiti lui stesso in pubblico, almeno un paio li avrebbe scritti, ovviamente, per chitarra sola e con un tessuto compositivo alquanto sofisticato e/o variato. Pertanto, la destinazione delle numerose raccolte può essere collocata soltanto nell'ambito didattico e/o privato. Giuliani stesso a Vienna può averli eseguiti soltanto in detti ambiti, oppure li scrisse affinché suoi allievi, in lezioni comuni, li suonassero insieme. E non è da escludere che in talune occasioni private si abbia danzato il Ländler – anche - al suono delle due chitarre.

Un'ulteriore spiegazione è fornita dal fatto che il Ländler è (nel senso che può essere suonato) in un tempo più lento e “comodo” del valzer, il quale richiederebbe dagli esecutori già maggiore tecnica o destrezza. Per l'esattezza, il Ländler può essere eseguito lentamente (magari non troppo), senza per questo comprometterne il genuino carattere; con l'opzione, semmai, di eseguire degli ulteriori susseguenti Ländler un tantino più veloci.

(A tale riguardo più dettagli nel seguito).