LA GELOSIA DI MARTE

Cavatina 8 di Marte

Il brano ha un carattere nervoso e di continua tensione che musicalmente viene reso tramite l’utilizzo di:

•ritmo incalzante (puntato);

•armonia instabile;

•cromatismo;

•ripetizione di incisi uguali per costruzione dando luogo alla F. R. dell’Epizeusi.

Da sottolineare, inoltre, le numerose indicazioni dinamiche e agogiche quasi a non voler lasciare spazio a diverse valutazioni interpretative.

Allegro

(Tonalità RE minore, Tempo 2/2, numero misure: 44)

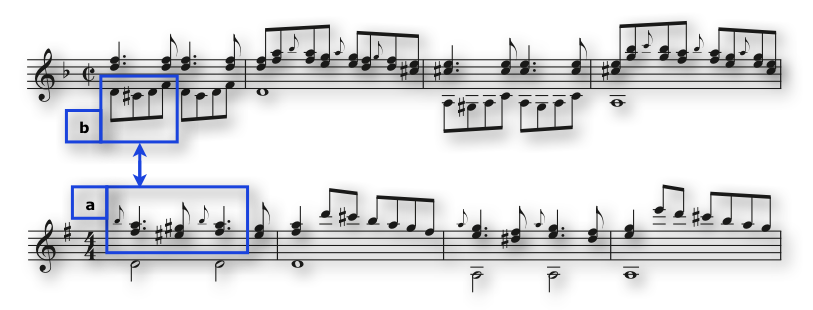

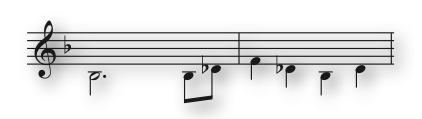

Batt. 1 => 8 Prima idea tematica (fig 14) (Introduzione orchestrale). Questa sezione riprende la prima area tematica del secondo tema dell’introduzione (fig. 15) e, pur rimanendo intatta la costruzione armonica (I – V) e l’idea ritmica, viene così elaborata:

•è velocizzata dall’utilizzo del tempo tagliato 9;

•il cambio di modo crea una diversa situazione luministica del tono di RE (da Magg. a Min.);

•la triade viene data in 2a posizione anziché in 3a (dove aveva una maggiore dominanza panoramica);

-

•il cromatismo (a), riprendendo lo stesso schema diastematico [ SOL# => SI (a) e RE => FA (b) ], viene invertito e assegnato al basso (b). La continua ripetizione di una stessa cellula crea di per se uno stato di agitazione e di irritazione. A marcare maggiormente lo stato d’animo così tenebroso vi contribuiscono anche le appoggiature, presenti nella scala discendente per terze, “innervosendo” e togliendo fluidità al discorso.

Fig. 14

La continua ripetizione di una stessa cellula crea di per se uno stato di agitazione e di irritazione 10. A marcare maggiormente lo stato d’animo così tenebroso vi contribuiscono anche le appoggiature, presenti nella scala discendente per terze 11, “innervosendo” e togliendo fluidità al discorso.

Batt. 9 => 21 Ponte modulante.

In questa sezione vengono invertite le parti, cioè, al basso viene affidato il ritmo puntato ed alla voce superiore le crome ribattute. La tensione comincia a crescere e vi contribuisce sia il cromatismo, che si fa più serrato in entrambe le voci (batt. 9 =>12), sia la dinamica in crescendo del suono che sfocerà in un fortissimo.

Carulli, alla bat. 13 sembra voler scaricare un po’ di tensione, dando così l’impressione che sia già finito il ponte modulante sul V grado, ma in realtà ritorna subito la tensione di prima (batt. 17 => 21). In questo caso il cromatismo viene affidato a entrambe le parti, superiore e inferiore, per moto contrario.

Il basso, scendendo verso le note più gravi, prepara la prossima sezione che si presenta molto cupa.

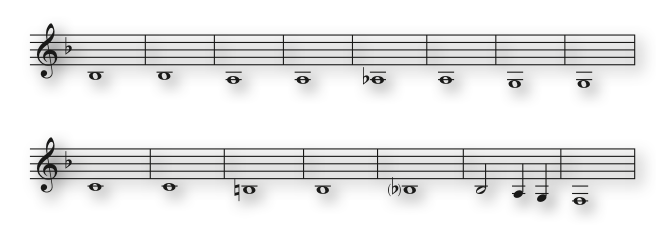

Batt. 22 => 40 Seconda idea tematica. (Cavatina di Marte, baritono)

A questo punto inizia a cantare “il baritono” Marte, l’idea viene proposta sul VI grado di RE minore con la 3a abbassata (SIb minore), venendo a creare una ambientazione luministica molto scura e cupa. La tensione è sempre mantenuta, dalle crome ribattute nella parte superiore e dal cromatismo nel basso.

In quest’idea si può identificare la F.R. dell’ Anticlimax, per la continua ripetizione verso il basso della stessa

frase 12 ad altezza diversa (fig. 16).

Fig. 16

La tensione che si avverte in questa sezione risulta essere più riflessiva rispetto a quella più nervosa ascoltata all’inizio, il clima diverso è stato ottenuto:

•spostando la melodia e la pulsazione ritmica al basso;

•allontanando il cromatismo (ogni due battute)

Fig. 17

(il LP della linea melodica richiama la F. R. della Catabasi, per il senso discendente, associato all’umiliazione inflitta a Marte dai due amanti)

__________

8.La cavatina è l'aria con cui nell’opera ciascun personaggio, e quindi ciascun interprete, si presenta in scena. In voga soprattutto nell'Ottocento, è nota anche come aria di sortita.

La struttura in due tempi della cavatina ottocentesca, nella quale si è voluto riconoscere il tratto formale caratteristico, è in realtà la forma tipica dell'aria nell'opera italiana del primo Ottocento. Semmai ciò che si richiede ad una cavatina è una scrittura vocale impegnativa, che consenta al cantante di sfoggiare le sue doti, presentandosi al pubblico nel modo migliore.

9.Sfruttando quindi l’antica pratica della diminuzione.

10.La voce è affidata ai violoncelli e contrabbassi dell’orchestra, sottolineando ancora di più il grigiore dello stato d’animo.

11.La voce è affidata ai violini.

12.Come un continuo rimuginare su un pensiero fisso, in questo caso quello dei due amanti e più ci pensa più “cresce” la tensione.