LA PRASSI ESECUTIVA DI CARULLI

Gli accordi

“Molte persone suonano gli accordi solamente con il pollice, passandolo su tutte le corde. Questo modo non dona alcuna grazia alla mano e rende l’accordo molto secco; invece, quando un accordo è di quattro note, deve essere suonato con quattro dita, ma con molta vitalità, perché si abbia l’impressione che esse sono suonate simultaneamente. Se l’accordo è di cinque note, si deve glissare il pollice su due corde, e le altre tre corde con le altre tre dita, e se è di sei note, si deve glissare il pollice su tre corde, e le altre tre corde con le altre tre dita.”24.

Appoggiatura semplice (petit note) e composta (agrémen)

“La piccola nota è una nota d’ornamento della musica, che non ha un valore, ma prende la metà del valore della nota che la segue, e la leghiamo con essa. Quando si trovano due, tre o quattro piccole note insieme le chiamiamo Agrements, e le leghiamo tutte con la nota che segue”25.

Il trillo e la Cadenza

“Il Trillo serve da ornamento e si fa legando, con vitalità, la nota sulla quale è posto e la nota superiore, tante volte per quanto serve a riempire il valore di detta nota, ma si comincia sempre dalla nota superiore . La Cadenza si trova qualche volta alla fine di un passaggio difficile, e si fa come il Trillo, ma si comincia sempre dalla nota sulla quale è posto”26.

Ferdinando Carulli nacque a Napoli nel 1770 e fu tra quei musicisti italiani che nei primi decenni dell’Ottocento riuscirono ad avere un grande momento di gloria, fuori dai confini nazionali, a Vienna, Londra e nel caso del Nostro a Parigi. Tutto questo ha un riscontro nella cultura musicale del tempo. In Italia, in particolare nel meridione, mancava quella tradizione strumentale cameristica (sovrastata dal dominio del melodramma) che invece si presentava molto fiorente nel resto d’Europa.

Dell’Ara27 così dipinge lo stile chitarristico carulliano: “Carulli fu il più classico (n.d.r. tra i chitarristi del primo Ottocento); il romanticismo sembra non sfiorarlo nell’ispirazione, ma la sua musica fu presa a modello della ricerca armonica che proprio il romanticismo andava esprimendo. Fu incline alla musica a programma (La giraffa a Parigi, La presa d’Algeri, La rivoluzione di luglio, n.d.r. Le trois jours Op. 331 e le Sonate Sentimentali), ma più per convenienza che per ideale adesione e sempre con schemi musicali ricalcati. Nella sua musica emerge un forte senso timbrico di sapore orchestrale, che gli deriva dalla cultura della sua formazione giovanile napoletana e dalla consumata pratica della trascrizione (sempre fedelmente aderente all’originale). Il suo modello preferito fu Rossini28, ma fu anche capace di trascrivere Beethoven e di far cantare alla sua chitarra melodie mozartiane. Solo alla fine della carriera Carulli svela la propria autenticità unendo la sapienza armonica della scuola napoletana alle più nuove idee europee maturate nell’ambiente parigino”.

Morirà nel febbraio del 1841 all’età di 71 anni.

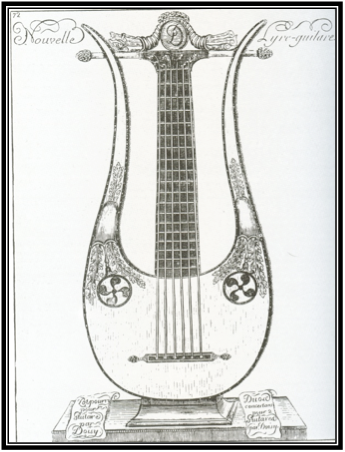

LA LIRA

Per favorirne i cultori, i compositori specificarono la destinazione delle loro opere con l’ambivalente indirizzo “per chitarra o lira”. Tale strumento godette di fortuna all’epoca napoleonica, ma poi fu travolto e dimenticato dalla Restaurazione29.

DIDASCALIE e ABBREVIAZIONI.

Nella trattazione saranno usati dei termini e delle didascalie, che saranno illustrate di seguito:

ANALISI MELODICA o RITMICA.

Essa sarà evidenziata con le seguenti sigle:

LP = Livello Profondo (melodico o armonico)

LS = Livello Superficiale (melodico o armonico)

F. R. = Figura Retorica

AREA o IDEA TEMATICA al posto di “tema”.

Si è optato per questa scelta perché il termine “tema” nella nomenclatura musicale ha assunto una caratteristica troppo specifica, associato in particolar modo alla forma-sonata. In questo caso invece per idea o area tematica viene intesa come una qualsiasi “melodia” che l’autore propone (p.es. nell’introduzione vengono identificate cinque aree tematiche).

CLASSIFICAZIONE DEI GRADI nell’analisi armonica.

Verrà utilizzata sia la nomenclatura classica (con i numeri romani) che quella cadenzale30:

I = T; II = Sp; III = Dp; IV = S; V = D; VI = Tp; VII = S

Classica I V - II - V I

Cadenzale T D - Sp - D T

I trattini fra i gradi separano le varie misure (nei due esempi sono indicate tre misure).

In caso di gradi segnati tra parentesi, essi indicheranno una minore importanza nella struttura armonica principale.

RICHIAMI e SVILUPPI RITMICO-MELODICI.

Gli elementi sopra indicati, presenti nell’introduzione e ripresi o elaborati durante tutto il brano, saranno segnalati e inseriti nel seguente box:

SPUNTI INTERPRETATIVI o SOLUZIONI TECNICHE.

Essi saranno inseriti nel seguente box:

NOTE31

INTRODUZIONE

batt. 57–59 Le legature non sono tecniche, ma di espressione

bat. 150 Il dolce dovrebbe essere alla bat. 144

bat. 157 Il primo SI è un SOL

bat. 161 Il primo SI nel basso è un SOL

batt.165–167 Le legature non sono tecniche, ma di espressione

bat. 175 Il SI al basso del secondo quarto è un RE

ADONE E VENERE AMOREGGIANO

batt. 8–10 Le legature non sono tecniche, ma di espressione

bat. 23 Manca il trillo sul FA

GELOSIA DI MARTE

bat. 21 Il SI sul secondo quarto del basso è un LA

VENERE E ADONE VANNO A CACCIA

bat. 22 Manca la stanghetta

bat. 56 Manca il punto di valore al FA

bat. 74 Mancano i punti di valore al secondo accordo

ADONE SI BATTE CON IL CINGHIALE

bat. 52 Il diesis messo accanto al LA si riferisce al DO, in quanto il LA è naturale

bat. 61 I due accordi di crome si devono spostare un ottavo in avanti

bat. 66 Manca l’ultima pausa di ottavo

bat. 67 I tre accordi non sono crome ma semiminime

bat. 68 Manca l’ultimo ottavo

__________

23. F. Carulli, Op. cit

24. F. Carulli, Op. cit., p. 8.

«Beaucoup de personnes pincent les accords seulement avec le pouce, en le passant sur toutes les cordes. Cette manière ne donne aucune grace à la main et rend l’accord fort sec ; ainsi, lorsqu’un accord est de quatre notes, on doit le pincer avec quatre doigts, mais avec beaucoup de vitesse, pour qu’elles aient l’air d’avoir été pincées presqu’ensemble. Lorsque l’accord est de cinq notes, on doit glisser le pouce sur deux cordes, et les autres trois cordes avec les autres trois doigts, et lorqu’il est de six notes, on doit glisser le pouce sur trois cordes, et les autres trois cordes avec les autres trois doigts. ».

25. F. Carulli, Op. cit., p. 37

“La petite note est une note d’ornement de la musique, qui n’a pas de valeur, mais qui prend la moitié de la valeur de la note qui la suit, et on la lie avec elle. Quand on trouve deux, trois, ou quatre petites notes ensemble on les appellent Agrements, et on les coulent toutes avec la note qui suit. ».

26. F. Carulli, Op. cit., p. 39.

« Le trille sert d’ornament et on le fait en coulant, avec vitesse la note sur la quelle il est posé et la note au-dessus, autant de fois qu’il faut pour remplir la valeur de la ditte note, mais on commence toujours par al note au-dessus. La Cadence se trouve quelquefois à la fin d’un trait de difficulté, et on la fait comme le Trille, mais on la commence toujours par la note sur laquelle elle est posée. ».

27. Mario Dell’Ara, Manuale di storia della chitarra Vol. 1°, Berben, Ancona 1988, p. 85.

28. Del quale trascrisse diverse musiche per chitarra e flauto o violino.

29. Mario Dell’Ara, Op. cit., p. 67.

30. T = Tonica; S = Sottodominante; D = Dominante; Tp = Tonica parallela; Sp = Sottodominante parallela; Dp = Dominante parallela;

31. Siccome sono presenti nell’edizione dell’epoca diversi errori di stampa (tipico anche questo del periodo), sono state inserite delle note dove vengono segnalati eventuali errori nella partitura.