VENERE CERCA ADONE

batt. 73-81 Il basso del secondo movimento non è un LA ma un MI

DISPERAZIONE DI VENERE

bat. 87 Il MI dei primi tre accordi ribattuti è bemolle

bat. 91 Il bemolle è riferito al RE e non al MI

PIANTO DI VENERE

bat. 12 Sull’abbellimento è segnato un diesis al SOL ma è bequadro

bat. 16 Il LA della prima terzina è bequadro

FINALE

bat. 46 Manca la stanghetta

bat. 52 Il DO nel terzo movimento è Diesis

bat. 69 L’ultimo ottavo del terzo tempo è un RE e non un MI

bat. 81 L’ultima nota della parte superiore è un Fa diesis e non un SOL

MINORE

bat. 4 L’ultimo sedicesimo del primo tempo è un FA diesis e non un SOL

Si fa presente che nel brano:

•non è indicata alcuna diteggiatura;

•la scrittura non è polifonica (era prassi in quel periodo);

•sono indicati minuziosamente i segni espressivi, tecnici, di dinamica32 e di agogica.

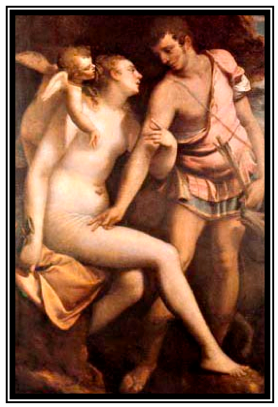

GLI AMORI DI ADONE E VENERE

Sonata Sentimentaleper Chitarra o Lira Op. 42

Ferdinando Carulli (Napoli 10 febbraio 1770 – Parigi febbraio 1841)

Les Amours d’Adonis & Venus | SONATE SENTIMENTALE | Pour Guitarre ou Lyre | Composée par FERDINANDO CARULLI | Op. 42 | A Paris |Pour le compte de l’Auteur chez CARLI et C.IE M.ds de Musique A LA TYPOGRAPHIE DE LA SIRENE (numero di lastra 416)

La storia di questi due amanti fu molto rappresentata in tutti i campi artistici, in particolare pittorico e musicale. Andando un po’ indietro nel tempo, possiamo trovare una serenata di Antonio Scarlatti del 1696 “Venere, Adone et Amore”33; mentre per rimanere nello stesso periodo, Nicolò Paganini compose: “Scena amorosa” sugli amori di Adone e Venere su due corde del violino34 e un brano per chitarra e violino “Entrata di Adone nella regia di Venere”. Forse è possibile che i due musicisti, Carulli e Paganini, ebbero modo di incontrarsi35 a Livorno nel 1801 visto che si trovavano nella stessa città (Carulli diede un concerto e inoltre vi fu la nascita del figlio Gustavo).

Carulli scrisse altre sonate sentimentali, nelle quali si trova un esplicito richiamo alla descrizione di sentimenti o alla musica a programma: Une fantasie brillante non difficile et soigneusement doigtée Op. 204 (fantasia composta da 12 pezzi caratteristici L’amore e La Gelosia, La Preghiera e La Minaccia, La Calma e L’agitazione, Il Dolore e La Consolazione, La Tristezza e La Gioia, La Pioggia e Il Bel Tempo), L’Orage sonata sentimentale Op. 2.

Ma, come accennato prima, tanti furono i compositori e chitarristi che scrissero per questo genere musicale tra questi ultimi36: Antonio Nava (1775 – 1826) Le stagioni dell’anno, Il misantropo in campagna sonata sentimentale; Mauro Giuliani (1781 –1829) Le avventure di Amore Op. 116 (2 ch. del 1828), Le Giulianate Op. 148 (1828), Tre sonatine (pezzi caratteristici Op. 71); Filippo Gragnani ( 1767 – dopo il 1812) Il Diluvio; ecc.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL BRANO

Nell’analizzare il brano di Carulli bisogna tenere in debita considerazione l’influenza operistica che, tra la metà del Settecento e quasi tutto l’Ottocento, investì tutta la cultura musicale europea e italiana in particolare.

Pertanto considerando che:

1. la sonata carulliana si presenta con un programma anteposto alla musica, nel quale viene descritta la storia e l’azione di due protagonisti: Adone e Venere;

2. il retroterra culturale musicale di Carulli imperniato di una grande tradizione operistica;

3. la chitarra37 ben si prestava per una “produzione operistica casalinga” dei brani che mandavano in delirio il pubblico dei grandi teatri. Infatti, la musica che solitamente veniva eseguita nei salotti o per proprio diletto era, per la maggior parte, composta da elaborazioni di arie o brani d’opera;

è risultato naturale impostare il presente lavoro come l’analisi di una “piccola opera da salotto”, dove la musica descrive i sentimenti e le emozioni delle azioni dei personaggi della storia.

Dall’analisi risulta una costruzione unitaria del brano divisa in quattro grandi sezioni (tempi):

-

1.Largo – Allegro: Introduzione (SOL magg.);

-

2.Allegretto – Allegro: Venere e Adone amoreggiano (RE magg.); la gelosia di Marte (RE min.); Venere e Adone vanno a caccia (RE magg.); la caccia incomincia (LA magg.); Adone si perde (LA min.); appare davanti al lui un cinghiale (DO magg.); la voce del cinghiale (DO magg.); Adone si batte con il cinghiale (DO magg.); il cinghiale uccide Adone (DO magg.); la morte di Adone e Adone Spira (DO min.);

-

3.Allegro - Largo: Venere cerca Adone (DO magg.); ella resta sorpresa vedendo Adone morto e disperazione di Venere (DO min.); Il pianto di Venere (FA min.); con una piccola coda: Proserpina intenerita promette di ridare la vita ad Adone (DO magg.) che collega il finale.

4. Allegretto: Finale (SOL magg. – SOL min. – SOL magg.).

Da questa divisione, a sua volta, si può ricavare una macrostruttura impostata sulla Dispositio38 della retorica quintilianea39, cioè:

EXORDIUM = Introduzione (parte introduttiva che apre il contatto con il pubblico)

(punto 1)Nell’exordium (in particolare del poema epico) si preannunciano i motivi ed i temi principali dell’intera opera.

__________

32. Da sottolineare la precisione con cui indica la dinamica, quasi a voler rendere inequivocabile il suo intento musicale.

33. Carlo Vitali, Alessandro Scarlatti “Scandali e bizzarrie”, art. tratto da AMADEUS Anno XIII n° 10 p. 37 – De Agostini Editore, Milano

[…] nel luglio del 1696 la Gazzetta di Napoli, bollettino ufficioso della corte, lo ritrae (A. Scarlatti n.d.r.) nelle vesti di musicista ufficiale […] “ […] volle Sua Eccellenza medesima nella scorsa domenica 15 del corrente, prima consolar tutti con dar nella mattina di essa una pubblica audienza generale; e poscia per la prima apertura nel passeggio del nostro ameno Posillipo nel giorno sul tardi far pervenire una nobilissima serenata [Venere, Adone et Amore] sopra l’acque di quelle deliziose sponde, dedicata alle Signore Dame Napoletane, […] per dilettare l’udito colla sinfonia degli stromenti, e di tre scioltissime voci. Che cantarono questa applauditissima serenata, parto della virtù del Sig. abbate Francesco Maria Paglia, e del maestro della Real Cappella Sig. Alessandro Scarlatti, quale egregiamente l’ha posta in musica”.

34. Edward Neil: Nicolò PAGANINI il cavaliere filarmonico, De Ferrari editore, Recco 1990, p. 33

Sulle attività svolte da Paganini a Lucca (n.d.r. siamo nel 1805 ca.), un resoconto risulta sempre dalla più volte citata Autobiografia:

“ […] Cercando varietà nelle suonate eseguite alla Corte, una sera togliendo due corde dal violino (la seconda e la terza) improvvisò una suonata intitolata: Scena amorosa, figurando la quarta corda il maschio (Adone), e il cantino la femmina (Venere); […] “.

35. Edward NEIL op. cit. p. 25

“ Cosi prosegue Paganini nell’Autobiografia: A 17 anni fece un giro nell’Alta Italia e in Toscana, e si fermò molto tempo a Livorno a comporre musica pel fagotto […] Trovandosi una volta a Livorno per diporto, senza violino un Mr. Livron gliene imprestò uno per suonare un concerto di Viotti, e gliene fece poi regalo. […] Livorno restò sempre e comunque la tappa più logica del suo viaggio […] Vi arrivò nel 1800 con una lettera di presentazione diretta al console britannico colonnello Archibald MacNeil, il quale “mi ricevette cortesemente e mi aiutò a trovare una sala da concerti, assicurandomi che vi sarebbe stato un folto pubblico”. […] Anche in questo caso non ci è pervenuta alcuna notizia dei programmi svolti da Paganini in quei concerti Livornesi.”.

36. E’ la prima opera pubblicata dalla Ricordi 1808.

37. Specialmente per chi non si poteva permettere un clavicembalo o un fortepiano.

38. G. Terranova, in “Sulla letteratura Bachiana – questioni analitiche e problemi interpretativi” di M. Musumeci, Latessa, Catania 1996 p. 8

“Al modo del discorso dell’oratore anche il discorso musicale si articola in ambito barocco secondo parti precise e questa articolazione prende il nome di Dispositio. Essa è l’organizzazione dell’argomento in Exordium, in cui viene presentato il materiale tematico; Narratio, in cui questo materiale viene esplicitato; Argumentatio al cui interno troviamo la Propositio, la Probatio e la Confutatio. Queste parti allontanandosi “provocatoriamente” dal materiale tematico iniziale costituiscono una possibile proposta alternativa nei confronti dello stesso. L’ultima parte del discorso musicale è la Peroratio; in essa il materiale tematico proposto all’inizio viene ripresentato in maniera più decisa, affermandone così definitivamente la validità.”

39. Ilda Orlando, in “Sulla letteratura Bachiana – questioni analitiche e problemi interpretativi” di M. Musumeci, Latessa, Catania 1996 p. 3.