NARRATIO = Trama della storia (parte centrale in cui vengono esposti gli argomenti).

(punti 2 e 3) Utilizza una Narratio longa: in tal caso Quintiliano raccomanda l’inserimento di un epigramma nei casi in cui occorra dare unità a elementi disparati. Questo epigramma può essere identificato con il secondo tema dell’introduzione che, come si vedrà in seguito, verrà utilizzato in tutte le sezioni comprese nei punti 2 e 3.

CONCLUSIO = Finale (parte conclusiva in cui vengono riassunte le argomentazioni e tratte le conclusioni).

(punto 4) Potrebbe benissimo contenere le caratteristiche della Peroratio in adfectibus, perché in questo caso è d’obbligo che si concluda l’orazione con i passaggi e le espressioni con cui si è iniziato.

Tutte le sezioni andrebbero a formare un’opera in un solo atto strutturata come segue:

Personaggi

Adone …………… Tenore

Venere ………… Soprano

Marte …………… Baritono

Proserpina ……… Soprano

Cacciatori ………… Coro

Struttura dell’Opera

Ouverture: Introduzione;

Quadro I:

Venere e Adone amoreggiano;

la gelosia di Marte.

Quadro II:

Venere e Adone vanno a caccia;

la caccia incomincia.

Quadro III:

Adone si perde;

gli appare davanti un cinghiale;

la voce del cinghiale;

Adone si batte con il cinghiale;

Adone ferisce il cinghiale;

il cinghiale gli salta al collo;

il cinghiale uccide Adone;

la morte di Adone;

Adone spira.

Quadro IV:

Venere cerca Adone;

ella resta sorpresa vedendo Adone morto;

disperazione di Venere;

il pianto di Venere.

Quadro V:

Proserpina intenerita promette di ridare la vita ad Adone;

Venere la ringrazia;

Adone ritorna in vita.

Finale

Cavatine ed Arie

Marte: l’ira di Marte (cavatina).

Venere: Venere cerca Adone, la disperazione di Venere (Cavatina);

il pianto di Venere (Aria); Venere ringrazia Proserpina.

Proserpina: Promette di ridare la vita ad Adone (Aria).

Duetto: Venere e Adone amoreggiano.

Elementi caratterizzanti del brano:

a)Utilizzo delle figure retoriche40;

b)La nota FA5 (XIII tasto) come culmine dell’estensione del brano, sfruttando così la massima l’estensione che normalmente Carulli utilizza nelle sue opere. Di fatto, nei suoi studi, nei Metodi41 e anche in una rappresentazione ed esplicazione delle note sul manico della chitarra (Op. 61 pag. 3), non si spinge mai oltre il XII tasto;

c)Uso frequente dell’intervallo di 6a sia come intervallo armonico o melodico che come ambito di sviluppo delle frasi;

d)Caratterizzazione delle idee costruite sui due gradi forti di ogni tonalità (I e V), tranne gli episodi dove non sono presenti i due protagonisti, come in: la gelosia di Marte; Venere e Adone vanno a caccia. Sul I grado viene generalmente proposta una costruzione ritmica e melodica più decisa e forte, identificabile con il personaggio di ADONE; sul V grado, invece, viene proposta una costruzione ritmica e melodica puntata e indecisa42, molto più cantabile e identificabile con il personaggio di VENERE. Non bisogna inoltre dimenticare “l’attrazione” che questi due gradi esercitano l’un verso l’altro nelle leggi dell’armonia musicale.

-

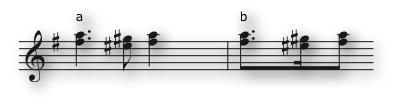

e)Largo utilizzo del cromatismo con bicordi di terze:

-

f)Largo uso dell’elemento ritmico puntato Pirrichio (nelle diverse varianti):

g)Introduzione “orchestrale” in ogni sezione dove sono presenti “personaggi che cantano”;

h)Ogni brano si conclude sulla dominante della tonalità del brano che segue (tranne l’Introduzione, Venere e Adone vanno a caccia e il pianto di Venere che terminano sulla sottodominante);

i)Ampio utilizzo della spazialità accordale, ottenuta mediante la tecnica diffusiva per eccellenza: l’arpeggio;

j)Utilizzo magistrale delle tonalità43 che andrà a creare quei chiaroscuri necessari per meglio rappresentare i personaggi ed i loro stati d’animo44, inoltre, le tonalità utilizzate consentono un ampio spazio di movimento sulla tastiera senza far mancare e l’accompagnamento dei bassi dati dalle corde gravi rispettivamente 4a - 5a e 5a - 6a ( I e V grado);

-

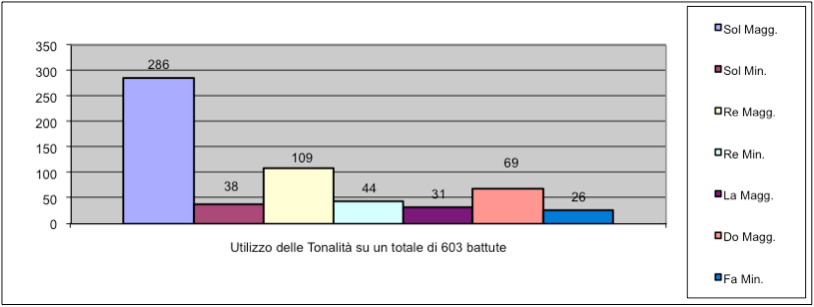

k) Prendendo in considerazione le tonalità d’impianto, escluse le modulazioni e le tonicizzazioni, si ottiene il seguente grafico sull’utilizzo delle tonalità, per battute, in tutto il brano:

Dal grafico possiamo dedurre una visione unitaria del brano in cui la tonalità di SOL, essendo predominante, assume il ruolo di I grado, di conseguenza il RE V grado e il DO IV grado.

Le altre tonalità: Sol min., Re min., Fa min. e La Magg., vengono considerate come variante coloristica e nel caso di La Magg. come dominante secondaria del V (Re).

__________

40. Si fornirà il lettore di un’appendice con tutte le figure retoriche musicali presenti nel brano.

41. Op. 27 , Op. 293, Op. 61 e le appendici all’Op. 27.

42. Grazie un maggiore uso di appoggiature.

43 F. Carulli, Op. cit. p. 11.

“ Ogni strumento ha le sue tonalità favorite: si può suonare sulla chitarra in tutte le tonalità, ma quelle che a lei risultano migliori sono: LA Maggiore e Minore, RE Maggiore e Minore, Mi Maggiore e Minore, DO, SOL, FA. Le altre sono difficili; […]”.

44. In modo particolare lo scambio tra modo maggiore e minore di uno stesso tono.